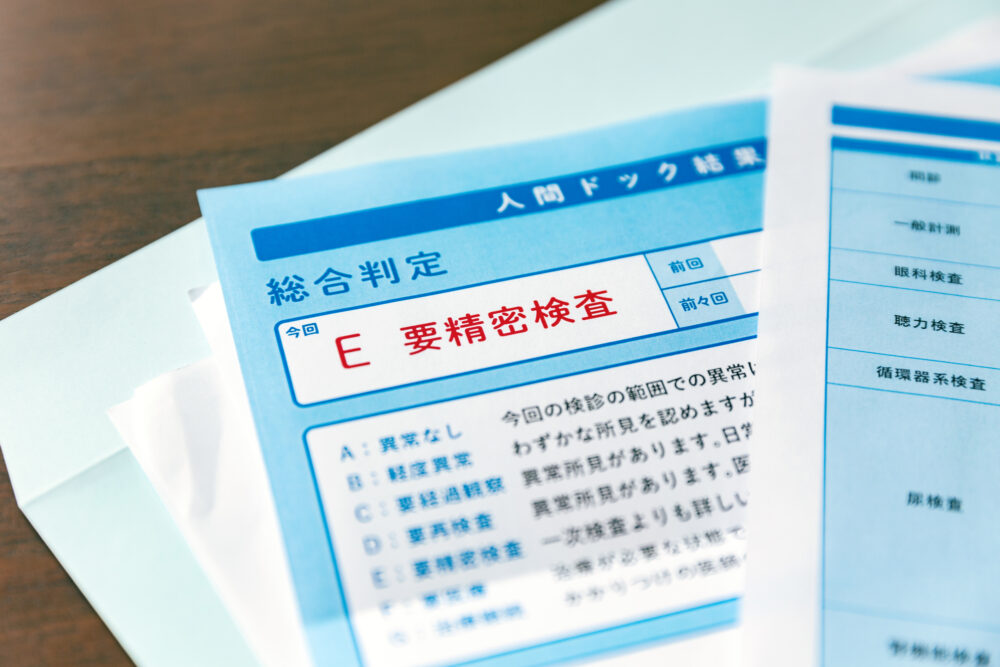

健康診断や人間ドックの結果、

「異常」や「要精密検査」が

あった方

健康診断や人間ドックの結果で「異常」や「要精密検査」を指摘された場合は、何らかの病気が隠れている可能性があるため、まずは専門医に相談して医師の指示に従うようにしましょう。精密検査を行って疾患が見つかったとしても、疾患が初期の段階であれば生活に支障がほとんどない状態で治療によって改善できる場合が多いです。なお、健康診断や人間ドックによって「要受診」や「要精密検査」を指摘された場合の二次検査は保険適用となりますので、ぜひ一度当院までご相談ください。

健康診断や人間ドックの結果で「異常」や「要精密検査」を指摘された場合は、何らかの病気が隠れている可能性があるため、まずは専門医に相談して医師の指示に従うようにしましょう。精密検査を行って疾患が見つかったとしても、疾患が初期の段階であれば生活に支障がほとんどない状態で治療によって改善できる場合が多いです。なお、健康診断や人間ドックによって「要受診」や「要精密検査」を指摘された場合の二次検査は保険適用となりますので、ぜひ一度当院までご相談ください。

バリウム検査でひっかかった方

バリウム検査で何らかの異常を指摘された場合は、胃の精密検査として胃カメラ検査を受けるようにしましょう。バリウム検査は胃がんや食道がんのリスクが高い人をふるい分けるスクリーニング検査であり、胃がんを確定診断することはできません。胃カメラ検査では、胃の粘膜を直接観察して病変を確認できるほか、組織の一部を採取して生体組織診断を行い疾患の確定診断をつけたり、ピロリ菌感染が疑われる場合はその場でピロリ菌検査を行うことも可能です。

バリウム検査で何らかの異常を指摘された場合は、胃の精密検査として胃カメラ検査を受けるようにしましょう。バリウム検査は胃がんや食道がんのリスクが高い人をふるい分けるスクリーニング検査であり、胃がんを確定診断することはできません。胃カメラ検査では、胃の粘膜を直接観察して病変を確認できるほか、組織の一部を採取して生体組織診断を行い疾患の確定診断をつけたり、ピロリ菌感染が疑われる場合はその場でピロリ菌検査を行うことも可能です。

バリウム検査での

代表的な所見について

萎縮性胃炎

萎縮性胃炎とは、胃の粘膜が慢性的な炎症によって萎縮し、胃のひだが無くなり、粘膜が薄くなった状態です。萎縮性胃炎はピロリ菌の長期感染によって引き起こされることが多いです。

透亮像(とうりょうぞう)

透亮像とは、バリウム検査の画像で部分的に周囲に比べて黒く映っているところを指します。透亮像は胃粘膜に低い盛り上がりがあることを示しています。ポリープがあると透亮像が映るほか、気泡がある場合も透亮像として映ります。

粘膜不整(胃小区の乱れ)

粘膜不整とは、粘膜の形が整っておらずザラザラとしている状態のことです。ピロリ菌感染による粘膜の傷つきや胃炎、胃がんが疑われます。また、ピロリ菌感染は放置すると、慢性胃炎や萎縮性胃炎、胃がん、胃・十二指腸潰瘍の原因となるため、ピロリ菌の除菌治療を行うことが重要です。

ひだ集中

ひだ集中とは、通常胃の輪郭に沿ってほぼ並行している胃の粘膜のひだが一点に向かって集中している状態を指します。ひだ集中があると潰瘍や潰瘍瘢痕(潰瘍が治癒する過程で生じた痕)、がんなどの病変が存在していることを示します。

ひだの粗大(腫大)

ひだの粗大とは、胃の粘膜のひだが浮腫み太くなっている状態です。ひだの粗大があると、胃の粘膜に炎症が起こっていることが疑われます。

粘膜下腫瘍

粘膜下腫瘍とは、粘膜の下に発生する腫瘍です。通常、ポリープやがんなどの腫瘍は粘膜表面に発生しますが、粘膜下腫瘍は粘膜の下の層に発生します。粘膜下腫瘍には良性のものと悪性のものがあり治療が必要ない場合から手術が必要な場合まで様々です。腫瘍の大きさが小さければ経過観察とする場合が多いですが、必要に応じて胃カメラ検査を行うこともあります。

壁外圧排

壁外圧排とは、胃や大腸などの消化管が外側から周囲の臓器や病変によって押されることで変形した状態のことです。胃に壁外圧排が起こっている場合は、大腸や肝臓からの圧迫が考えられます。壁外圧排が認められる場合は、エコー検査やCT検査などを行って原因を特定します。なお、当院にはCT検査の設備が無いため、CT検査が必要であると判断した場合は連携する医療機関を紹介いたします。

バリウム検査で異常がみつかっても放置している方

バリウム検査で異常が見つかった場合は、必ず精密検査として胃カメラ検査を受けるようにしましょう。胃の疾患は自覚症状が無いからといって放置したり、検査を先延ばしにしていると、疾患が進行してしまい治療が困難になる場合があります。特に初期の胃がんは自覚症状がほとんどないため、症状が現れたころには既に進行していて外科手術が必要になったり、命に関わる場合もあります。

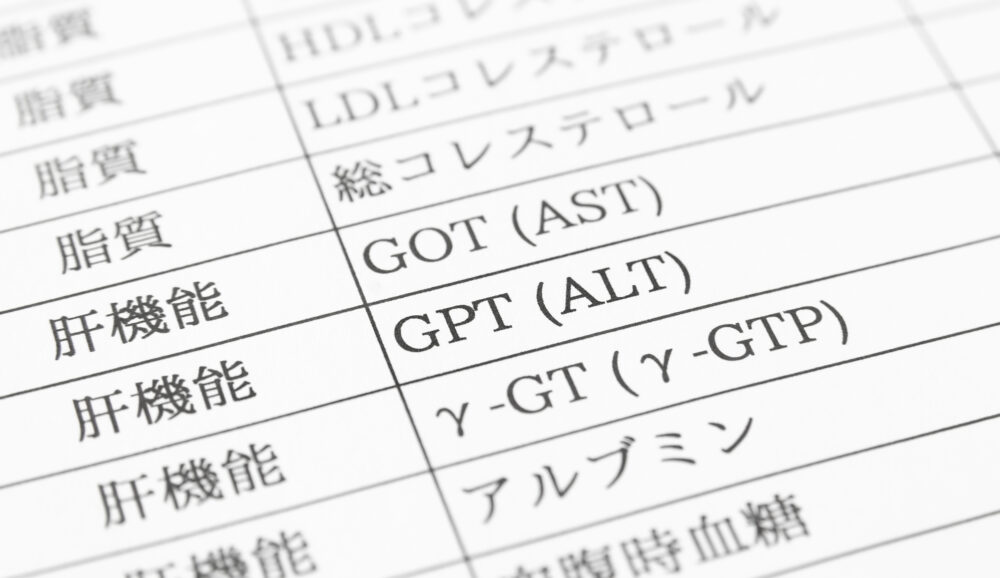

肝機能の異常を指摘された方

健康診断や人間ドックで肝機能の異常(AST・ALTの値が51以上またはγ-GTの値が101以上)を指摘された場合は、肝臓の状態を確認するために精密検査として腹部超音波検査を受けるようにしましょう。腹部超音波検査では、肝臓の形状や腫瘍の有無、脂肪肝、肝炎、肝硬変のリスクなどを確認することができます。

健康診断や人間ドックで肝機能の異常(AST・ALTの値が51以上またはγ-GTの値が101以上)を指摘された場合は、肝臓の状態を確認するために精密検査として腹部超音波検査を受けるようにしましょう。腹部超音波検査では、肝臓の形状や腫瘍の有無、脂肪肝、肝炎、肝硬変のリスクなどを確認することができます。

肝機能検査の数値について

AST・ALT

AST・ALTとは、肝臓内で肝臓の様々な機能を司っている酵素です。血液中のAST・ALTの値は、肝臓の状態を把握する重要な指標となります。血液検査によってAST・ALTの値が基準値よりも高い場合は、何らかの原因で肝臓内の細胞が壊れ、AST・ALTが血液中に流出している可能性が考えられます。なお、ASTは筋肉や赤血球にも存在するため、ASTの値だけが高く、ALTの値が正常な場合は、肝臓以外に原因があることも考えられます。

γ-GTP

γ-GTPとは、肝臓の解毒作用に関する酵素で、肝臓や胆道に多く存在しています。血液中のγ-GTPの値が高い場合は、肝臓や胆道に疾患が起こっている可能性が考えられます。特に胆道に疾患が起こっている場合はγ-GTPに加えてALPという酵素の値も高くなることが多いです。また、γ-GTPはアルコールに反応する特徴があるため、日常的に飲酒する方の場合は、数値が高く出やすいという特徴があります。日常的に飲酒する方で血液検査によってγ-GTPの値が高く出た場合は一度、一定期間の禁酒していただき、再度血液検査を行ってγ-GTPの値を調べることでγ-GTPの値が高い理由が肝臓によるものなのか、アルコールによるものなのかがを調べることができます。

また近年、食生活の変化によって、飲酒しない方であっても、肝臓に中性脂肪が溜まってγ-GTPの値が高くなることがあるため、飲酒しなければ肝機能に問題が起こらないというわけではなくなっています。

肝機能の数値が高いときに考えられる疾患

肝炎

肝炎とは、肝臓に炎症が起こり肝臓の細胞が破壊されている状態のことです。肝炎はウイルス感染(A・B・C・D・E型)や飲酒、肥満、ストレスなどの様々な原因によって起こります。肝炎は症状が続いている期間によって急性肝炎(6か月以内)と慢性肝炎(6か月以上)の2種類にわけられます。特に慢性肝炎は肝臓の壊れた細胞の修復が追い付かなくなり、やがて自覚症状がないまま肝硬変や肝不全、肝がんなどに進行するため注意が必要です。血液検査によって肝機能の数値が高いことが分かった場合は、肝炎が生じている可能性が考えられるため、放置せずに、肝硬変や肝不全、肝がんなどの重篤な疾患に進行する前に精密検査を受けて、治療を行っていきましょう。

アルコール性脂肪肝

アルコール性脂肪肝とは、過度な飲酒によって肝臓に中性脂肪が蓄積した状態です。摂取したアルコールはほとんどが肝臓で分解・処理されて体外に排出されますが、アルコールの解毒過程で肝臓に負担がかかったり異常が起こると、肝臓内で中性脂肪が合成され肝臓に脂肪が蓄積していきます。アルコール性脂肪肝は進行すると、アルコール性肝炎や肝硬変、肝がんに発展する可能性があるため、適切な治療を行っていくことが重要です。アルコール性脂肪肝は禁酒によって改善される場合が多いです。

非アルコール性脂肪肝

非アルコール性脂肪肝とは、アルコール以外の原因によって起こる脂肪肝です。非アルコール性脂肪肝は以下の要因で起こるとされています。

- 食べ過ぎ

- 肥満

- 運動不足

- 糖尿病

- 脂質異常症

など

特に近年、肥満を原因とした非アルコール性脂肪肝の患者数が増加しています。また、非アルコール性脂肪肝のうち10~20%は肝硬変や肝がんに進行することがあるとされています。非アルコール性脂肪肝は初期段階では自覚症状がほとんどないため、血液検査によって肝機能の数値が高いことが判明した場合は、精密検査を受けるようにしましょう。

肝機能の異常がみつかっても放置している方

肝臓には痛みを感じる神経がないため、肝臓に異常が起こっていてもほとんどの場合で自覚症状がありません。そのため、自覚症状が現れた時点では、もうすでに悪化していることが多く、完治するのが難しい場合が多いです。血液検査によって肝機能の数値に異常が見つかった場合は、放置せずに精密検査を受けることが重要です。